スイカの歴史と原産地とは?

当農園の園主栽培経験が60年の杉山氏が解説。

皆さんお元気ですか?!

スイカの歴史について、改めて調べなおしてみました。

※園主は栽培経験実績が驚きの60年の実績とは:地域のスイカを1935年ころ、松本市波田の下原集落でスイカが作られ始めた。(情報元:ウィキペディア)

弊社では初代から通算で約60年の栽培経験実績を指します。

スイカは、熱帯と亜熱帯地域を原産地とする果物です。その起源ははっきりしていませんが、現在の考えでは、アフリカ南部がスイカの原産地とされています。スイカは、古代エジプト時代にすでに栽培されていたことが知られており、その後、地中海地域やアジア、ヨーロッパなどへ広まっていきました。

古代エジプトでは、スイカは水分補給や食物として非常に重要な存在であり、古代文献や壁画にも描かれています。古代ギリシャやローマでも栽培が行われ、そこからヨーロッパ全域に広まりました。

15世紀には、ヨーロッパ人によってアメリカ大陸にも持ち込まれ、アメリカでも栽培が広まりました。現在では、世界中で栽培されており、特に熱帯地域や地中海地域でよく見られます。

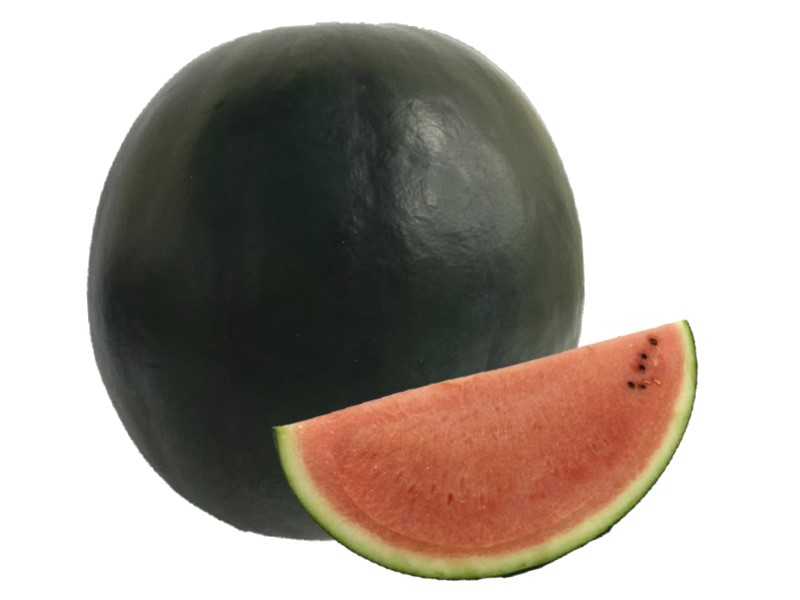

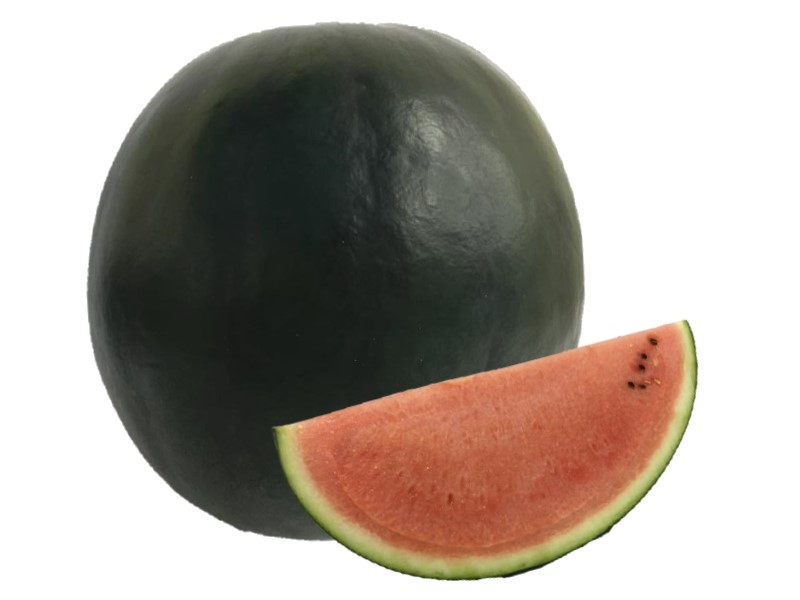

スイカは、その大きさと甘い果肉で知られており、夏の果物として人気があります。また、スイカの皮は緑色であり、中には赤い果肉がありますが、種類によっては黄色やオレンジ色の果肉を持つものもあります。

以上が、スイカの歴史と原産地に関する基本的な情報です。

日本では夏の風物詩として人気となったスイカ

そうです、スイカは日本でも夏の風物詩として非常に人気があります。日本では古くから栽培され、夏の風物詩として親しまれてきました。

日本におけるスイカの歴史は古く、奈良時代(8世紀から)には既に栽培されていたと考えられています。当初は贅沢品として高貴な人々の間で楽しまれていましたが、江戸時代(17世紀から19世紀)になると一般の人々の間でも広まりました。

特に、水浴びやビーチでの海水浴の後に食べる「浜スイカ」は、夏の風物詩として親しまれています。スイカ割りも日本の夏の風物詩の一つで、子供たちがスイカを割って中の甘い果肉を楽しむ光景は、夏の風物詩としてよく見られます。

日本では、甘いスイカの他にも、せりやカブトムシなどの虫を乗せて楽しむ「スイカ虫かご」という遊びもあります。これは、子供たちが虫を捕まえてスイカの上に乗せ、その動きを楽しむ遊びで、夏の風物詩として親しまれています。

また、日本ではスイカを使った料理やスイーツも人気です。スイカ割りやスイカ虫かごの他にも、スイカを使ったサラダやスイカのかき氷(スイカ割り氷)、スイカのジュースなどが夏の季節限定で楽しまれます。

これらの要素が組み合わさり、スイカが日本の夏の風物詩として愛されているのです。

如何でしたでしょうかスイカ一つにとってもいろんな歴史があるんですね!

室町時代の僧侶が読んだ詩にはスイカがある

室町時代の詩にスイカが登場するという具体的な情報は、私のデータベースでは確認できません。ただし、室町時代には文学や詩歌が盛んに行われており、自然や季節の風物詩が詠まれることが一般的でした。

スイカは夏季の代表的な果物であり、その鮮やかな色と爽やかな味わいから、自然や季節の詩に登場することがあります。また、室町時代の文学作品や絵巻物においても、食べ物や風物詩の描写が見られることがあります。

ただし、具体的な詩の詳細や著名な詩人の作品については、個別の研究や文献調査が必要です。室町時代の文学や詩歌には多様な作品が存在し、それぞれの作品においてスイカが取り上げられている可能性があると考えられます。

したがって、室町時代の詩にスイカが登場することは一般的にありえる話であり、そのような詩の存在が知られているかどうかは具体的な詩歌作品の研究や文献調査によって確認する必要があります。

日本で最初にスイカ栽培した地域は(諸説あり)

日本で最初にスイカが栽培された地域は、江戸時代(17世紀から19世紀初頭)のころです。歴史的な文献によれば、スイカの日本への伝来は中国からであり、最初に栽培が試みられたのは江戸時代初期の寛永年間(1624年〜1644年)だと言われています。

具体的な場所に関しては明確ではありませんが、スイカの栽培が盛んに行われた地域としては、江戸時代中期以降になると、主に江戸(現在の東京)や周辺の地域で広まったとされています。

この記事へのコメントはありません。