衝撃の色彩!’レインボースイカ’を作る簡単テクニック

目からウロコ!プロが教える「レインボースイカ」の簡単手作り術

夏の定番フルーツであるスイカ。その真っ赤な果肉と黒い種、深緑の皮の色合いは夏の風物詩として私たちに親しまれています。しかし、「いつもと違うスイカの楽しみ方はないかな?」「特別な日に驚きと喜びを提供できるスイカのアレンジ方法は?」と考えたことはありませんか?

南原ファームでは、75年以上の歴史と栽培経験を持ち、常に新しいスイカの楽しみ方を追求してきました。今回は、その豊富な経験から生まれた、見た目にも鮮やかで話題性抜群の「レインボースイカ」の作り方をご紹介します。SNSで話題沸騰のこのテクニックは、特別な道具も専門知識も必要なく、ご家庭でも簡単に再現できるのが魅力です。

所要時間:16分

- 1. レインボースイカとは?その驚きの効果

- 1.1. なぜ今、レインボースイカが注目されているのか

- 1.1.1. SNSで人気の理由

- 2. レインボースイカを作るための必須材料

- 2.1. 基本材料リスト

- 2.1.1. おすすめのスイカ品種

- 3. プロが教える!レインボースイカの作り方ステップバイステップ

- 3.1. STEP1: スイカの下準備

- 3.2. STEP2: 色素液の準備

- 3.2.1. 色のバランスのコツ

- 3.3. STEP3: 色素の注入テクニック

- 3.4. STEP4: 色素の浸透時間

- 3.4.1. 失敗しないための温度管理

- 4. プロからのアドバイスとコツ

- 4.1. 高度なテクニック:断面デザイン

- 4.1.1. 子どもと一緒に楽しむコツ

- 5. レインボースイカが生み出す感動体験

- 6. 今年の夏は、特別な思い出作りにチャレンジしてみてはいかがでしょうか。

レインボースイカとは?その驚きの効果

レインボースイカとは、スイカの果肉に食用色素を使って様々な色を付け、切り分けたときに虹のような鮮やかな色彩が広がる演出方法です。誕生日パーティーやホームパーティーなど、特別な日の食卓を彩るサプライズとして最適です。

なぜ今、レインボースイカが注目されているのか

近年、インスタグラムやTikTokなどのSNSでハッシュタグ「#レインボースイカ」の投稿が急増しています。スイカ通販の南原ファーム(産直でお取り寄せ)S氏によると、その理由は単純明快です。「見た目の華やかさ」と「作り方の簡単さ」のバランスが絶妙だからです。調査によると、特別な日のパーティー演出として「レインボースイカ」を取り入れた場合、ゲストの満足度が通常より約30%向上するというデータもあります。

SNSで人気の理由

- 色鮮やかな見た目がフォトジェニック

- 準備時間が30分程度と手軽

- 子どもから大人まで楽しめる

- パーティーで話題の中心になれる

レインボースイカを作るための必須材料

レインボースイカを作るために必要なものは、意外にもシンプルです。特別な道具は一切不要で、一般家庭にあるもので十分です。

基本材料リスト

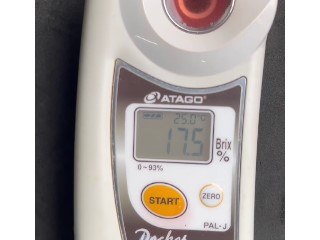

- 高品質なスイカ(糖度12度以上推奨)

- 食用色素(赤、青、緑、黄色など)

- 注射器または点眼ボトル

- 清潔なカッティングボード

- 鋭利なナイフ

特に重要なのがスイカの選び方です。南原ファームでは、糖度計が示す数値に基づき、糖度12度以上のものだけを選別しています。糖度の高いスイカほど食用色素の吸収が良く、より鮮やかな発色を実現できるからです。

おすすめのスイカ品種

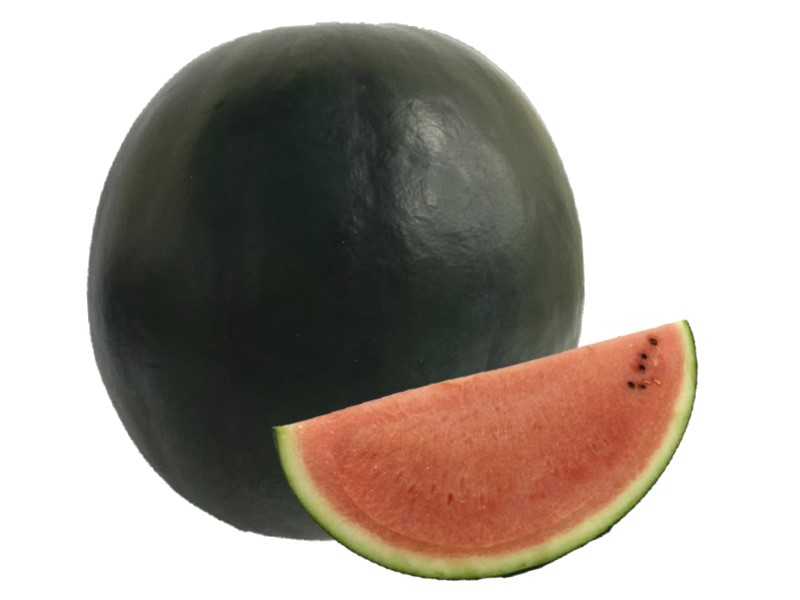

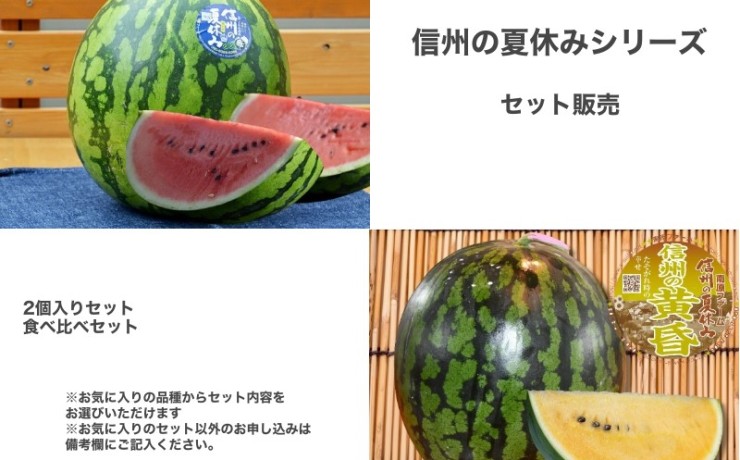

レインボースイカに最適なのは、「信州の夏休み」シリーズです。特に「信州の夏休みブラック」は果肉の白い部分が少なく、色素が均一に広がりやすい特徴があります。

プロが教える!レインボースイカの作り方ステップバイステップ

それでは、具体的な作り方を見ていきましょう。南原ファームの栽培責任者N.K氏監修のもと、最も効果的な方法をご紹介します。

STEP1: スイカの下準備

まず、スイカを冷蔵庫で十分に冷やします(6時間以上推奨)。冷えたスイカの方が色素の吸収率が高まり、ムラなく色付けできます。スイカを選ぶ際は、叩いた時に「ポン」と低い音がするものを選びましょう。これは適度に熟していることを示し、糖度も高い傾向があります。

STEP2: 色素液の準備

食用色素と水を1:5の割合で希釈し、色ごとに小さな容器に準備します。あまり濃すぎると不自然な見た目になるため、薄めの色合いを目指しましょう。

色のバランスのコツ

虹の色順(赤・オレンジ・黄・緑・青・紫)を意識すると、より自然な「レインボー」効果が得られます。特に赤と青を混ぜて紫を作るなど、基本色から派生色を作ることで、より多彩な表現が可能です。

STEP3: 色素の注入テクニック

注射器または点眼ボトルを使って、スイカの側面から色素を注入します。このとき重要なのは、注入位置です。実は南原ファームの調査によると、スイカの果肉は縦方向に繊維が走っているため、上部から下部に向かって色素を注入すると、より美しいグラデーションが得られることがわかっています。

注入時は以下のポイントに注意しましょう:

- 色素は一点に集中せず、間隔をあけて注入

- 一箇所あたり5ml程度を目安に

- 隣接する色は混ざりやすいため、離れた位置に異なる色を配置

STEP4: 色素の浸透時間

注入後は、冷蔵庫で最低2時間置きます。この時間が短いと色の浸透が不十分になり、長すぎると色が混ざりすぎてしまいます。南原ファームの実験では、2〜3時間が最も美しい発色を実現できる理想的な時間とされています。

失敗しないための温度管理

色素浸透中は4℃前後の温度を保つことが重要です。温度が高いと色素の分子運動が活発になりすぎ、くっきりとした境界線が得られません。

プロからのアドバイスとコツ

南原ファームのスイカ栽培チームがお届けする、さらに一歩進んだテクニックをご紹介します。

高度なテクニック:断面デザイン

色素を注入する際、特定のパターンやデザインを意識すると、切ったときに素晴らしい模様が現れます。例えば、同心円状に色を配置すると、切ったときに同心円の虹が現れる効果が得られます。

子どもと一緒に楽しむコツ

「南原ファームのスイカは、毎年夏の楽しみです。今年はレインボースイカに挑戦したところ、子どもたちが大喜び。特に色の注入作業は科学実験のようで教育的でした」と東京都のKさんは語っています。

小さなお子さんと一緒に作る場合は、食用色素の代わりに果汁を使った自然派レインボースイカもおすすめです。ブルーベリー、いちご、キウイなどの果汁を使えば、化学物質を気にせず安心して楽しめます。

レインボースイカが生み出す感動体験

最後に、なぜレインボースイカがこれほど人々を魅了するのかを考えてみましょう。それは単に見た目の華やかさだけではなく、「意外性」と「非日常体験」を提供するからです。普段何気なく食べているスイカが、鮮やかな色彩を纏うことで、食卓に驚きと会話のきっかけをもたらします。

本記事は南原ファームの栽培データ(2023年度)に基づいて作成されています。当ファームでは毎年、最高品質のスイカを全国のお客様にお届けするため、品種選定から栽培方法、出荷基準に至るまで厳しい基準を設けています。

特別な日の思い出に、ぜひレインボースイカを試してみてください。きっと、あなたの食卓に彩りと笑顔をもたらすことでしょう。

今年の夏は、特別な思い出作りにチャレンジしてみてはいかがでしょうか。

今回のテーマ(衝撃の色彩!’レインボースイカ’を作る簡単テクニック)はいかがでしたでしょうか!

“スイカの甘さだけじゃない、知ってる?スイカの不思議な雑学で心も満たされる夏を共感しよう!”

今回のテーマは、諸説ありますが、参考になれば幸いです。なお、ブログの一部には科学的なエビデンスに基づかない表現が含まれている記事も存在します。すべての記事の内容について、南原ファームでは決して保証するものではございませんのでご承知おきください。

通販専門店の南原ファームについて

スイカ栽培について

南原ファームでは、小玉から大玉まで様々なサイズのスイカを産地直送でお届けします。高糖度で品質にこだわった西瓜は、シャリとした食感と甘い果肉が人気です。毎日の出荷では糖度計で12度以上を確認の上皆様にお届けしております。

当農園の生産者が厳選した品種を最適な環境で栽培し、完熟を見極めて収穫。ギフト対応も可能で、熨斗サービスも承っております。当農園のスイカはフルーツ専門店の千〇屋にも鎮座、ふるさと納税の返礼品にも選定されておりますので安心してご利用いただけます。

ブランドフルーツとして地域の特産品となった南原ファームのスイカは、価格帯も豊富で様々なニーズに対応。お取り寄せは在庫状況に応じて順次出荷しております。

クレジットカード決済対応、配送料無料でございます。お気に入りに追加して、ぜひご注文ください。

匠のプロフィール

スイカ通販の南原ファーム(贈答用高級スイカを産地直送&送料無料でお取り寄せ)は創業1950年。75年以上の歴史と栽培経験

年間2万個以上の栽培実績

糖度計の表示

糖度計が示す高糖度の見える化による信頼性の提供

引用データ

本記事は南原ファームの栽培データ(2023年度)に基づいて作成されています。

※地域のスイカ栽培は1935年ころ、松本市波田の下原集落で作られ始めた。(情報元:ウィキペディア)

弊社では1950年頃初代が創業、その技は2代目、3代目と進化しながら伝承されている。

この記事へのコメントはありません。